トーチ通信#10:ポッドキャストから強固なコミュニティをつくるには?

こんにちは!「どこにいても、つくってゆかいに暮らす。」を掲げる株式会社トーチのニュースレターです。2023年になってはや1ヶ月。皆さん、いかがお過ごしでしょうか?

このニュースレターは、トーチのインターン生あさじまといしまるが、毎月第一火曜日の朝にメディアやローカルに関するトピックをお届けします。もしよければニュースレターのご登録お願いします。

今回は「ポッドキャスト番組から生まれるコミュニティ」についてリサーチしました。

調べることになったきっかけは、約1か月前です。私たちトーチは、ポッドキャストを始めました。トーチが目指す「どこに住んでいても、つくってゆかいに暮らす。」に共感する人との繋がりをつくるべく始めてみたものの、どのようにすればいいのかわからず……。そうして、すでにリスナーと強い関係性を築いている先輩ポッドキャスト番組をリサーチすることにしました。

目次

リスナーの熱量を高めるコミュニティ「ゆる言語学ラジオ」

リスナーとの共創コミュニティ「ドングリFM」

企業ラジオのコミュニティ「チャポンと行こう!」

まとめ

リスナーの熱量を高めるコミュニティ「ゆる言語学ラジオ」

「ゆる言語学ラジオ」はリサーチしていて目にすることが多かったポッドキャストのひとつです。配信開始から2年ほどにも関わらず、第3回Podcastアワード、ベストナレッジ賞&リスナーズチョイスの2部門同時受賞をする人気番組です。

このポッドキャストは、「言語学」という難しい学問を多くの人が興味を持つように取り上げているのが特徴です。たとえば、『「遅れてすまなかった」。反省は現在なのに、なぜ過去形?』など、タイトルを読むと思わず聴きたくなってしまうバッグナンバーが並びます。

コミュニティをつくるための取り組み

この番組にはサポーター制度というものがあり、月額1,000円から「ゆる言語学ラジオ」に近い距離で関わることができます。特典は、限定動画へのアクセスや、限定チャットへの招待、オフ会の参加権利など。

配信者は、サポーターに対して言語学へのさらなる好奇心を刺激するような「仕掛け」を用意しています。

ゆる言語学ラジオは「言語学」という共通の話題を軸に、サポーターの熱量を高めることで強固なコミュニティを築いていました。

リスナーとの共創コミュニティ「ドングリFM」

「ドングリFM」は2015年から配信をしている長寿番組です。この番組は、リスナーとの距離が圧倒的に近いという特徴があります。

番組内容は視聴者からのお便りに回答するといった、王道なポッドキャストのように感じますが、noteにはリスナーが書いた「ドングリFM」に関する記事が100件以上。それほどにもリスナーを惹きつける秘訣を探ってみました。

コミュニティをつくるための取り組み

「ドングリFM」にも月額1,500円で加入できる「裏ドングリFM」というコミュニティがあります。

さらに調べをすすめると、どうやらコミュニティにはリスナーが自主的にマネージャー業務をしているようです。そのほかにも、ラジオの中で配信者が「つくりたい」と言っていた会報誌を率先してつくったり、配信者には内緒でゲストをブッキングしたりしているといいます。

一方、配信者もこういったリスナーの主体的な働きかけを歓迎しています。ときには配信者が番組内でリスナーに頼みごとをする場面も。

リスナーは自主的に行動を起こし、配信者はそれを歓迎し、ときにリスナーに頼み事をする関係性こそが、「ドングリFM」のコミュニティが強固な理由なのだと思いました。

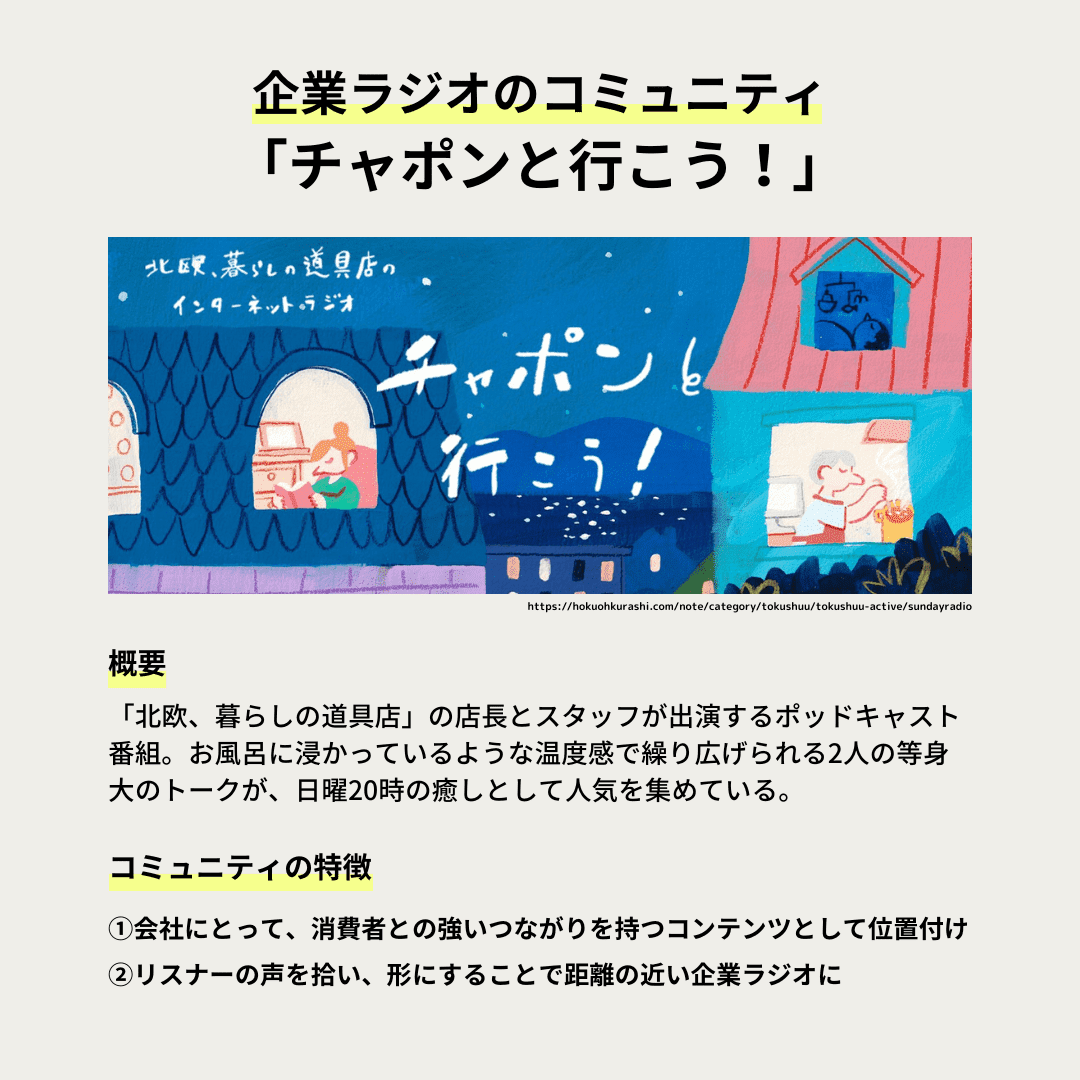

企業ラジオのコミュニティ「チャポンと行こう!」

「チャポンと行こう!」は、さきほど挙げた2つの事例とは異なり、企業が運営しているポッドキャストです。ただし購買促進や採用強化などのコンテンツではなく、内容はゆるさもあり熱さもある女子トーク。

2022年12月末には累計再生回数1,400万回を達成するほか、第3回JAPAN PODCAST AWARDSではリスナーズチョイス3位に選出された人気番組です。

コミュニティをつくるための取り組み

番組を運営をしているクラシコムは「北欧、暮らしの道具店」が有名な企業です。ウェブショップ以外にも映画やドラマを手掛けており、会社として「独自のカルチャーへの理解を深めてもらうこと」を目指しています。ポッドキャストも、カルチャーを知ってもらう方法のひとつです。毎回のお便り募集などを通じて、消費者との接点をつくっています。

ほかにもリスナーの声をもとにグッズを作成したり、公開収録イベントを開催したりするなど、積極的に関り合いをつくっているのが印象的でした。

自社のカルチャーに共感する人が集まり、その方たちと積極的にコミュニケーションをすることで、強いコミュニティができていました。

まとめ

ここまで紹介した3つの事例は共通して、リスナーの気持ちを拾い上げて、コンテンツやコミュニティづくりをしていました。言語学への好奇心を満たす仕掛けづくりをする「ゆる言語学ラジオ」、リスナーの自主性を歓迎する「ドングリFM」、そして敷居の低い企業ラジオを運営する「チャポンと行こう!」。

配信者とリスナーの距離を近づける工夫をすることで、強固なコミュニティができていくのだと感じました。

📣トーチからのお知らせ

クラウドファンディングをはじめました📖

これまで2年半に渡って運営してきたメディア「トーチライト」を1冊の本にします。本書の出版にあたり、これまで出会ってきた方たちとの繋がりを深めるとともに、新しい方との繋がりをつくれたらいいなと思っています。

応援のほど、よろしくお願いいたします。

--—

ウェブメディア『トーチライト』を書籍化し、地域でつくって生きていく人に届けたい!

期間:3月12日 24:00まで

https://camp-fire.jp/projects/view/652707

トーチラヂオを始めました!

本文中でもご紹介していますが、先月からポッドキャストを始めました!こちらからお聞きいただけます👇

ここまで読んでいただきありがとうございます!もしよければ、このレターへのコメントや感想、シェアをお願いします!